在环境监测分析方法标准的制订与验证中,《环境监测分析方法标准制订技术导则》(HJ168-2020)明确了一系列关键指标,这些指标是判断方法是否科学、可靠、适用的核心依据。方法验证是标准落地前的 “关键考核环节”,直接影响监测数据的可信度。

本文聚焦方法验证中的核心指标 ——检出限、测定下限、精密度、正确度、不确定度、精密度、正确度等指标,结合标准原文展开详细解读。

01 先搞懂基础:这些指标为啥重要?

HJ168-2020是环境监测方法的 “设计手册”,所有用于水质、大气、土壤等监测的分析方法(如气相色谱法、分光光度法),都必须通过这些指标的 “考核” 才能成为标准方法。简单说:

•检出限:决定方法 “能不能看见” 污染物(定性);

• 测定下限:决定方法 “能不能准确量出”污染物(定量);

• 精密度:决定方法测出来的结果 “稳不稳定”(重复性);

• 正确度:决定方法测出来的结果 “偏不偏离真相”(准确性);

• 不确定度:决定方法测出来的结果“可信范围有多大”(结果分散性量化)

这些指标共同构成了监测数据的 “可靠性防线”。

02 检出限:“能看见” 的最低门槛

♦定义

用特定分析方法在给定的置信度内可从样品中定性检出待测物质的最低浓度或最小量。

通俗理解:检出限就像显微镜的“最小放大倍数”—— 只有污染物浓度达到这个“倍数”,你才能确定“哦,这里有污染物”;如果低于这个浓度,就只能说“没看见”,没法确定有没有。

•定性属性:只判断“有/无”,不保证“量准”;

• 置信度要求:默认99%置信度(即“有99%的把握不是误判”);

• 与仪器检出限的区别:方法检出限包含样品前处理(如萃取、浓缩)的损失,比仪器检出限(仅仪器本身)更高,更贴近实际监测场景。

• 确定方法和计算公式

1)空白试验中检测出目标物

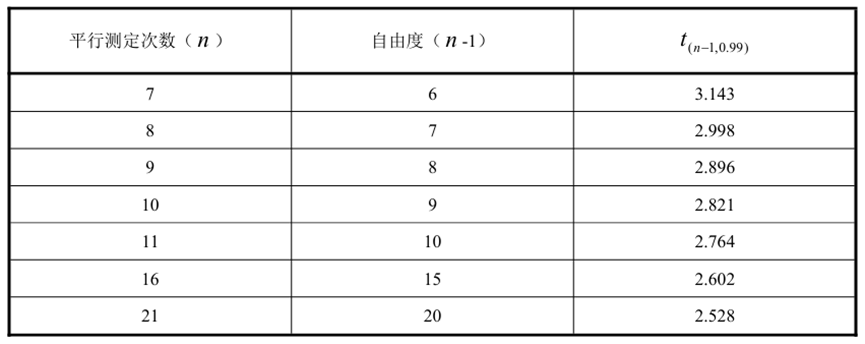

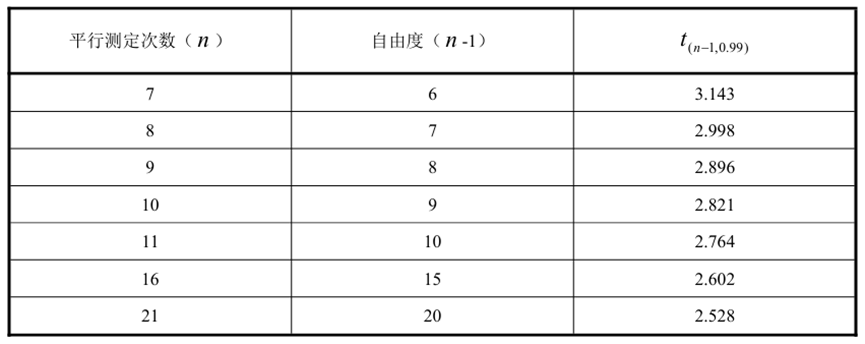

按照样品分析的全部步骤,重复n(n≥7)次空白试验(以各类便携式、集成式仪器为基础建立的方法标准应根据仪器的性能尽可能增加重复测定次数),将各测定结果换算为样 品中的浓度或含量,计算n次平行测定的标准偏差。用多次测定的波动范围(标准偏差),乘以统计系数(t值),确保 99%置信度下能检出。

MDL=t(n−1,0.99)×S

t(n−1,0.99):自由度为n−1(n为平行测定次数)、置信度 99% 的单侧 t 分布值(查表 A.1,如n=7时,t=3.143)

S:n次平行测定结果的标准偏差(反映数据波动)

2)空白试验中未检测出目标物

按照样品分析的全部步骤,对浓度值或含量为估计方法检出限值3~5倍的样品进行n(n≥7)次平行测定。计算n次平行测定的标准偏差,按上述公式计算方法检出限。MDL值计算出来后,应判断其合理性。

♦意义

用于判断“样品中是否含有目标物”(如某污染物标准限值为0.05 mg/L,若方法 MDL=0.03 mg/L,则能检出接近限值的污染物;若MDL=0.1mg/L,则无法检出限值附近的污染物,方法不适用。)

03 测定下限:“能测准” 的最低起点

04 精密度:“多次测” 的一致性

♦定义

在规定条件下,独立测试结果间的一致程度。

通俗理解:精密度就像做蛋糕:如果同一个人用同一套配方,每次做出来的口感、重量都差不多,说明“精密度好”;如果这次甜、下次淡,这次重 200g、下次重 150g,就是“精密度差”。

•定量表征:相对标准偏差RSD

• 重复性:同一实验室、同一操作者、相同仪器、相同条件,仅时间不同;

• 再现性:不同实验室、不同操作者、相同仪器、相同条件,实验室、人员不同(如全国验证)。

确定方法和计算公式

1)确定方法

• 浓度选择:高(校准曲线上限 90%)、中(曲线中点)、低(测定下限附近)3 个浓度;

• 测定要求:每个浓度平行测 6 次,全流程操作(含前处理);

• 数据汇总:计算各实验室的 RSD,以及实验室间的 RSD、重复性限r、再现性限R。

若使用统一样品,需计算 “实验室间相对标准偏差”“重复性限(r)”“再现性限(R)”(重复性限指同一实验室两次结果差值≤r 的概率为 95%,再现性限同理);

若使用非统一样品,需给出各实验室的 RSD 范围。

2)实验室内相对标准偏差(重复性的核心指标)

对某一水平浓度的样品在第i个实验室内进行n次平行测定,实验室内相对标准偏差按如下公式进行计算。

xi:某实验室对某浓度样品的n次平行测定均值;

Si:该实验室测定结果的标准偏差。

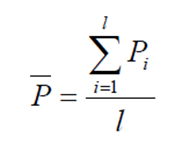

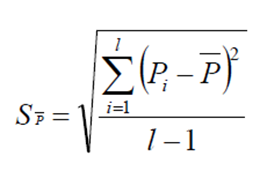

3)实验室间相对标准偏差

对某一水平浓度的样品在l个实验室内进行测定,实验室间相对标准偏差按如下公式进行计算。

x:l个实验室对某一浓度水平样品测试的平均值;

S’:实验室间标准偏差。

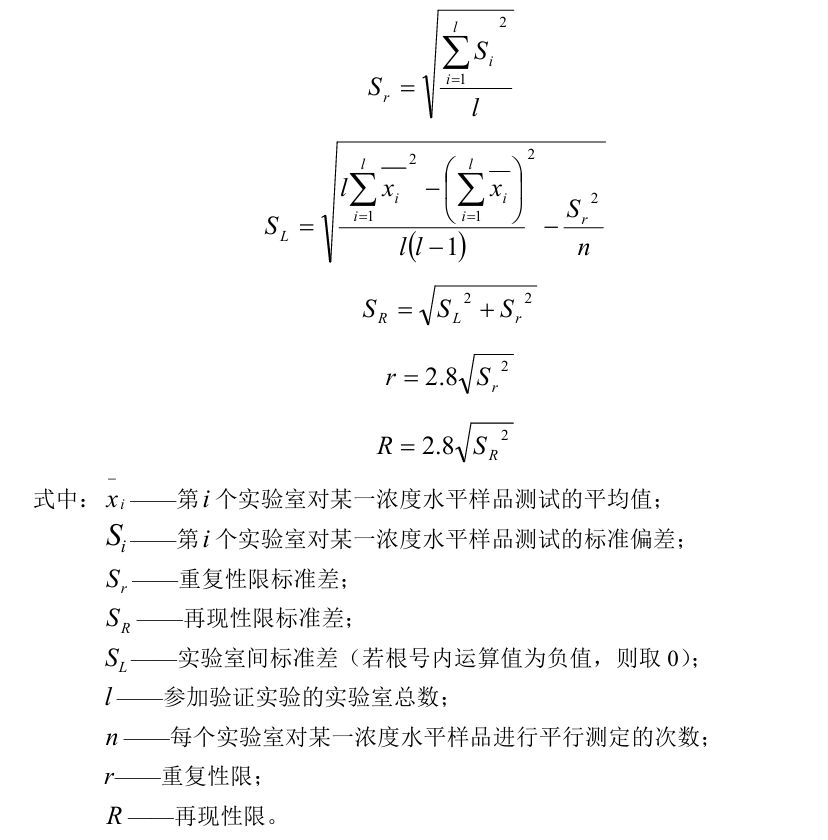

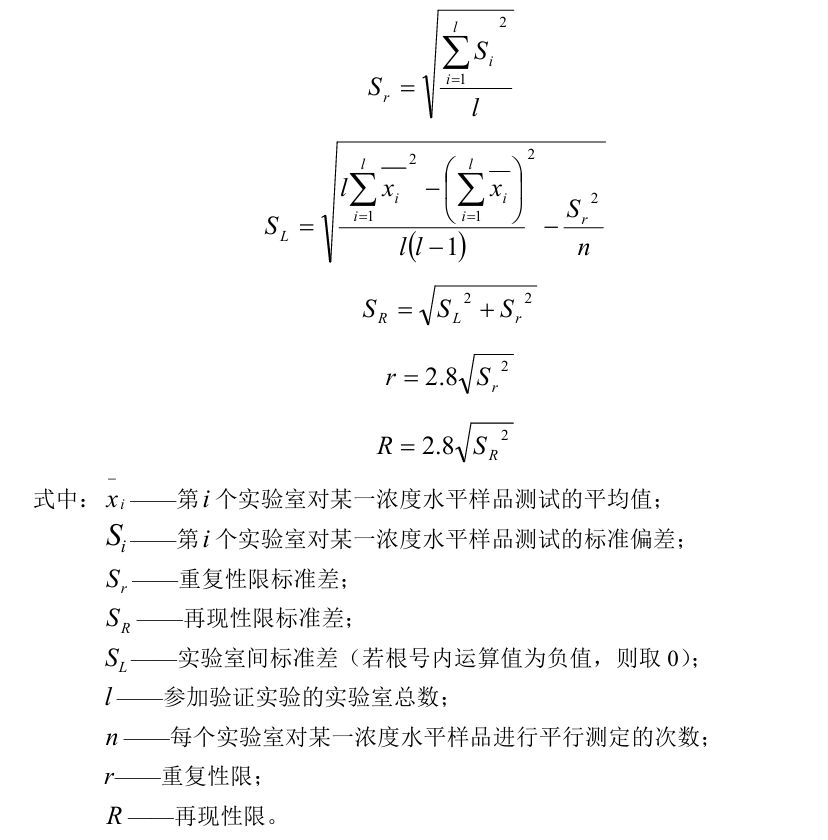

4)重复性限(r)与再现性限(R):“允许的最大差值”

对某一水平浓度的样品进行l 个实验室的验证实验,每个实验室平行测定n 次,按如下公式进行重复性限r 和再现性限R 的计算:

05 正确度:“测的均值” 离真相多近

♦定义

多次重复测量所测得的量值的平均值与一个参考量值的一致程度。

很多人会混淆 “正确度” 和 “准确度”,HJ 168 明确了两者的关系:

• 准确度:测得值与真值的一致程度。(准确度由正确度和精密度两个指标进行表征。既看均值偏倚,也看数据分散。)

• 正确度:只看均值与参考值的偏差,不看数据分散。

用 “打靶” 比喻更直观:

• 正确度高:子弹都打在靶心附近(均值准);

• 精密度高:子弹都打在同一区域(分散小);

• 准确度高:子弹既集中(精密度高)又靠近靶心(正确度高)。

计算公式

正确度用“相对误差”(对标样)和“加标回收率”(对实际样品)衡量,这是很常用的两个指标。

有证标准物质/标准样品的测定:各验证实验室采用高、中、低3个不同浓度或含量(与精密度验证相同)的统一样品,按全程序每个样品至少平行测定6次,分别计算各浓度或含量样品的相对误差。

• 相对误差:

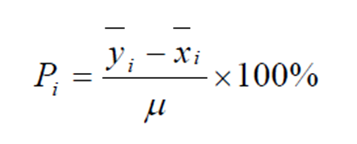

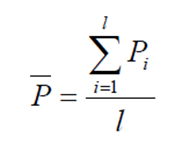

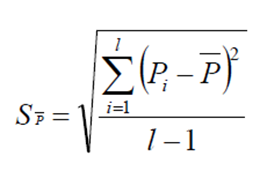

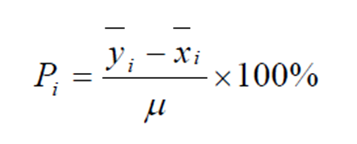

实际样品的测定:各验证实验室应对适用范围内每个样品类型的1~3个浓度或含量的样品中分别加入一定量的有证标准物质/标准样品进行测定(样品有检出时,加标浓度应为样品浓度的0.5~3倍;样品未检出时, 加标浓度应尽可能包含适用的生态环境质量标准、生态环境风险管控标准、污染物排放标准限值的浓度),按全程序每个加标样品至少平行测定6次,分别计算各类型样品中各浓度或含量样品的加标回收率。

• 加标回收率:

xi:实际样品的本底浓度均值(未加标);

yi:加标后样品的浓度均值;

μ:加标量(要求:加标后浓度≤校准曲线上限,且加标量为原浓度的 0.5~3 倍)

通常回收率在 80%~120% 之间。

更新时间:2025-11-03

更新时间:2025-11-03 点击次数:337

点击次数:337

![]()

![]()

![]()